しゃっくりは誰でも経験する症状です。

では、その症状はどうして起こるのでしょうか?

咳、くしゃみなどは、人間の体にとって重要な役割をしていることは周知の事実です。

その症状は、気道の異物からだが感知した際に、それを除去、排出しようとする体の反応(反射)です。

ではしゃっくりは、なんのために発症するのでしょうか。

そのメカニズムの詳細は証明されていません。

しゃっくりは謎が多い症状だとつくづく感じさせられますね。

ただし、いくつかの仮説がありますので、紹介させていただきます。

仮説を立てる上で、多くの研究者が以下のことを前提条件と考えているようです。

・胎児、乳幼児で発生が多いこと

・年齢を重ねると症状としては残存するが、頻度が減少すること

・しゃっくり症状が退化することで、進化上の優位性が生じること

・哺乳類で発症

〇げっぷ誘導説

乳幼児は授乳後やミルクを飲んだ後に、げっぷをする光景をよく目にしませんか?

げっぷは飲食の際に一緒に飲み込んだ空気を、体外に排出する役目をしています。

赤ちゃんは、げっぷをすることで胃内の空気を外に出し、より多くのミルクを飲むことができるのです。

しゃっくりは、声門(空気の通り道)を閉じた状態で息を吸う症状(反射)です。

その反射が息を吐く際にげっぷを誘発し、より多くの栄養を取り込むことができるのではないかと

考えれられています。

以上のことから、しゃっくりは哺乳類がより長く生き残るために必要な症状だったという説です。

(Bioessays 34 (6): 451–453.)

〇気道の異物除去説

妊婦さんは赤ちゃんが胎内にいる時期から、胎児のしゃっくりを感じることができるようです。

お腹の中にいる赤ちゃんは用水に浮かんでいる状態、ある意味水中にいる状態です。

そのころから、もちろん咳や咳払いはできません。

そこで、気道に付着した異物を取り除くために、しゃっくりと同じような動きが発生すると

考えられています。

〇進化の名残り説

最後は、近年注目を集めているしゃっくりと人類の進化過程についての仮説です。

皆さんもご存じの通り、生物は生活の拠点を、水中 →水陸 →陸上、というように進化を

遂げてきました。あわせて呼吸形態も、鰓呼吸 →肺呼吸 へと変化しました。

呼吸形態の変化に対応する動きとして、しゃっくりと同一の動きがプログラムされたのではないかと

考えられています。(BioEssays 25 (2): 182–188.)

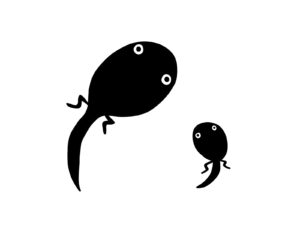

BBCニュースサイトではカエルを例に説明されています。

カエルはオタマジャクシからカエルに成長するにつれ、鰓呼吸から肺呼吸へ変化します。

陸上へ生活の場が移る、つまり肺が機能し始める際、水が肺に入らないようにするため、

声門を閉じた状態で息を吸う運動が可能ではないかと考えられています。

この動きが、しゃっくりの機序ととても類似しています(http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2730251.stm)

生物が水中から陸へ進化する過程に起こった運動の名残りとして、しゃっくりの症状が残存したというのが、系統発生学的しゃっくり仮説です。(Gut 1997; 41: 712–713.)

たかがしゃっくり、されどしゃっくり・・・。

今回は、しゃっくりの起源について掲載しました。

ペットのメダカの鰓呼吸を見ながら、しゃっくりに思いをはせてみようと思います。