暑かったり、雨が続いたりと過ごしにくい日々が続いていますね。

こんな時は仕事にもなかなか気合いが入らず、ストレスが溜まります。

ストレスと深い関係にある神経伝達物質にセロトニンという物質があります。

セロトニンは脳内で様々な働きをしますが、特に精神の安定化作用、睡眠、体温調節、内分泌等に関わっています。今回は、セロトニンという物質についてと、しゃっくりとの関係についてまとめてみました。

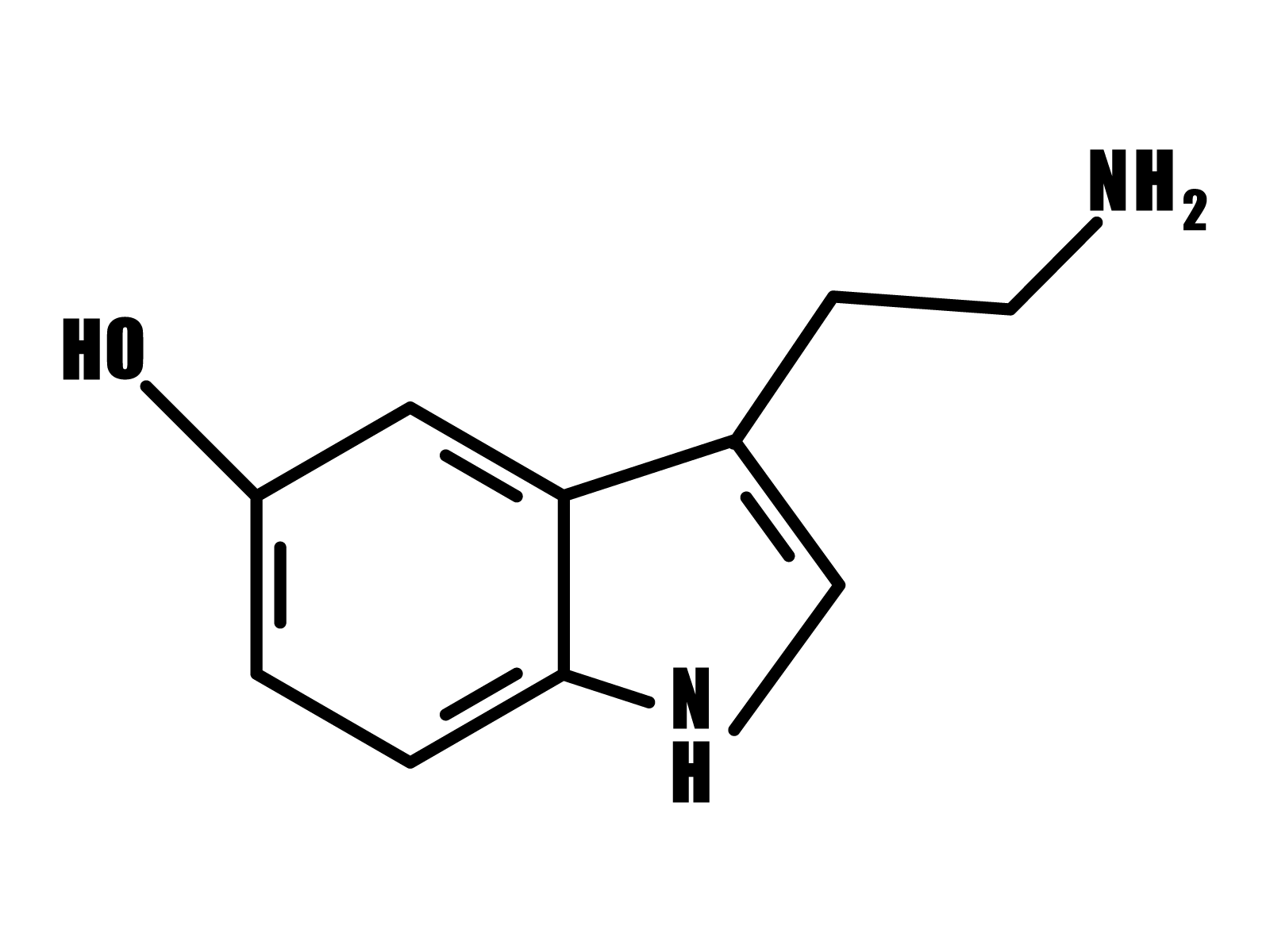

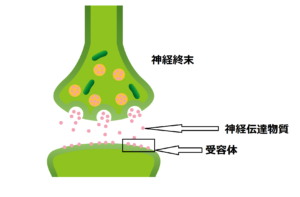

セロトニンの正式名称は5-ヒドロキシトリプタミン(5-hydroxytryptamine: 5-HT)で、主に脳内で働く神経伝達物質です。神経伝達物質は、神経終末から放出されて、次の神経にある受容体に作用し、情報を伝達します。結合する受容体によって、体の中の機能が大きく異なります。

セロトニンが結合する受容体は複数あり、受容体によってで機能が異なります。現在わかっているセロトニン受容体は7つのタイプがあり、その機能をまとめてみました。

受容体と体の機能を見ていただくと、セロトニンは実に多くの身体機能と関連していることが分かります。特に気分、食欲、胃腸などのワードが多く出てきています。セロトニンは しあわせホルモン と言われることもあるくらい、気分や精神症状 に大きく関わっています。朝食を食べ、日光に短時間浴びるとセロトニン分泌が活発になり、心が安定する などともいわれています。また、現在の抗うつ薬の多くはセロトニン受容体に作用するものです。

しゃっくりとセロトニンの関係についてですが、実のところ明らかになっていません。しゃっくりの中枢は延髄に存在し、そこから発せられる、声門や横隔膜に行く神経のミスオーダーによりしゃっくりが出ています。現時点では、セロトニンが延髄に作用し、迷走神経を興奮させることでしゃっくりを誘発していると考えられいます。しゃっくりと神経伝達、しゃっくりの病態の記事ではしゃっくり発生のメカニズムを詳しく説明しています。

セロトニン受容体に影響する薬としゃっくりの関係については、たくさんの報告があります。上の表にセロトニンに関与、かつ、しゃっくりの誘発・抑制の報告がある薬剤を記載してみました。一部の薬剤のみではありますが、これだけ見てもしゃっくりセロトニン関係説は間違っていないと予想できます。ですが、同系統の薬剤が誘発・抑制の両方の報告があるものも存在するため、受容体の特定が困難なのです。

※現在 しゃっくりの治療薬として保険適応があるのは、クロルプロマジンのみです。

しゃっくりが起こるメカニズムの一つとしてセロトニンが関与している可能性をお伝えしました。同様に神経伝達物質のGABAとしゃっくりの関係については、別ページでご紹介しました。しゃっくりのメカニズムは様々ですが、神経伝達が関与していることは間違いなさそうです。しゃっくり研究が進み、メカニズムが解明されることで、しゃっくりで苦しんでいる方の助けとなればよいなと思います。

ストレスや、緊張でしゃっくりが出るという方もいるかもしれません。逆に、しゃっくりを長期間し続けることでうつ症状が出るという報告もあります。これらは、セロトニン受容体やセロトニンの影響かもしれません。

たかがしゃっくり、されどしゃっくり・・・。

今回は神経伝達物質のセロトニンとその関連受容体の話題でした。ストレスがかかることが多いこの時期ですが、たまには日光を浴びてセロトニン量を増やして心の安定を保っていきたいですね。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

参考文献

・SpringerPlus vol. 5 (2016).

・Front. Neurosci. 14, (2020).

・PLoS One 12, (2017).